Publié le : 24 avril 2025

Culture chrétienne : un enseignement pas comme les autres

Dans un contexte de laïcité polémique, l’Enseignement catholique doit faire un effort de pédagogie et de clarté pour que les propositions de type « culture chrétienne » puissent être mieux distinguées de la catéchèse.

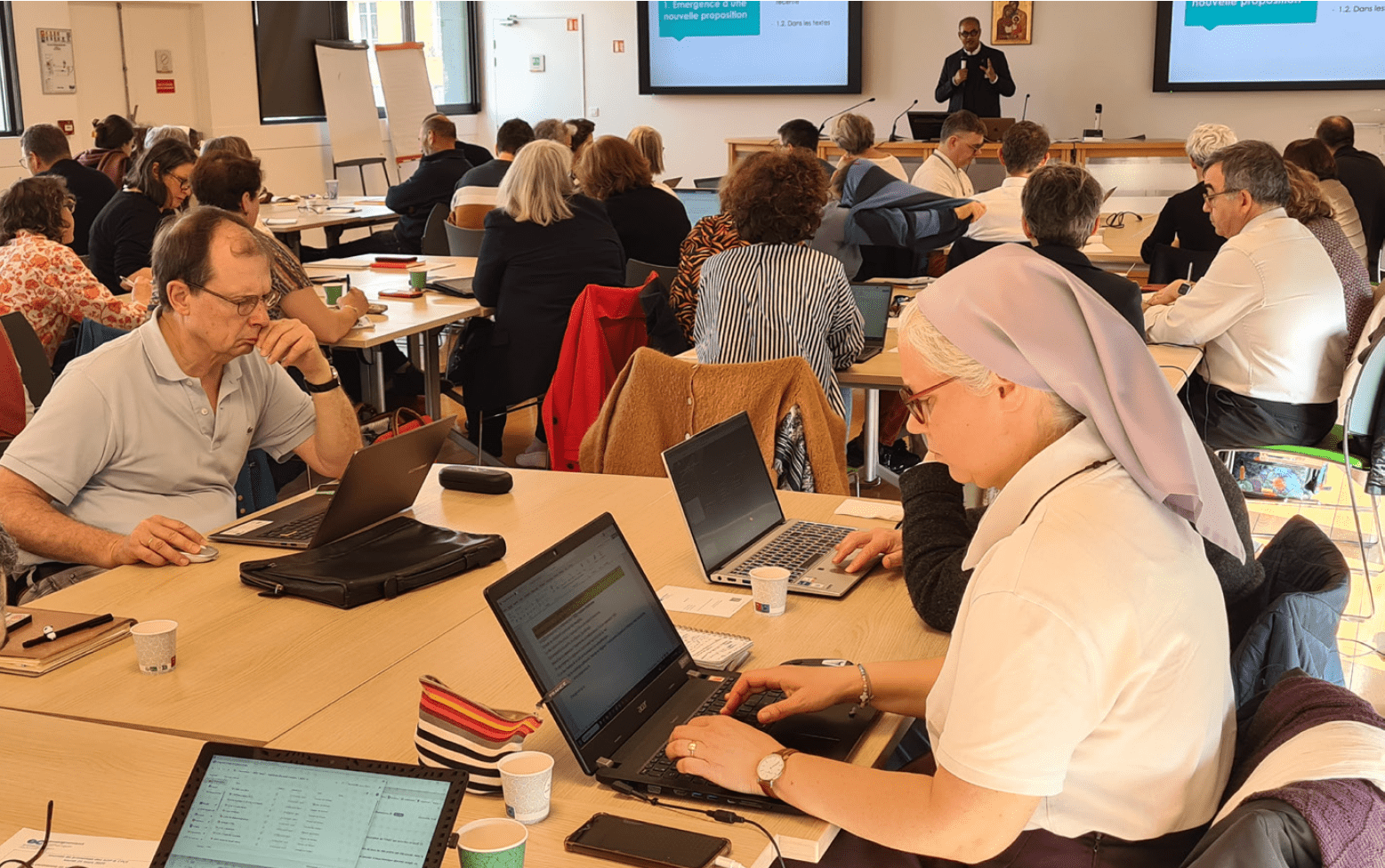

L’Enseignement catholique est tout à fait fondé à inclure, dans son emploi du temps obligatoire, des cours de culture religieuse ou chrétienne, au titre de son caractère propre. Pourtant, de plus en plus d’inspecteurs se penchent sur ces enseignements, qui, s’ils excèdent le périmètre de la contractualisation, ne doivent pas être confessionnels. Le Sgec a donc proposé une session de travail sur la culture chrétienne à plus de 70 adjoints diocésains en pastorale (ADP), le 25 mars dernier à Montrouge (92), pour les aider à guider les équipes sur cette ligne de crête.

Si le sujet est mouvant, c’est que la culture religieuse est née d’une « sécularisation de la catéchèse commencée à partir des années 1960 lorsque l’Enseignement catholique s’est mis à accueillir de plus en plus d’élèves non catholiques, explique Joseph Herveau, du pôle Éducation. Pour leur expliquer sur quoi reposait le projet éducatif de nos écoles, on a découplé le registre de la foi, du cultuel et celui de la culture, de la connaissance. Mais l’organicité de la religion résiste à cette amputation, la culture chrétienne faisant nécessairement référence au Christ. » Dans Gravissimum Educationis (1965), l’éducation chrétienne comporte deux aspects distincts et reliés : la formation intégrale de la personne dans un climat évangélique et la formation du baptisé (catéchèse, proposition des sacrements…). L'ambivalence entre démarche de foi et connaissance du christianisme peut également s’expliquer par le fait que les APS, qui dispensent souvent la culture religieuse, sont aussi des catéchistes.

Pour lever les ambiguïtés, Pierre Marsollier, délégué général du Sgec, prône « une pédagogie de la liberté par la clarté », qui explicite, dès le rendez-vous d’inscription, la nécessaire acceptation par les familles d’un projet éducatif chrétien qui implique une forme d’immersion dans cette culture, distincte mais articulée à des propositions de foi facultatives (catéchisme et célébrations liturgiques). Du côté des enseignants, si l’accord collégial formalise la même adhésion, il convient de bien mettre la liberté de conscience à sa juste place, a complété Stéphane Gouraud, adjoint au secrétaire général de l'Enseignement catholique : « Nos enseignants ne sont pas soumis à l’obligation de neutralité et peuvent témoigner de leur foi. Ils ont même un devoir de réserve qui leur impose de respecter le projet chrétien d’éducation, qui peut s’apparenter à une forme de culture d’entreprise. »

Dans un contexte de laïcité polémique, l’Enseignement catholique doit néanmoins repenser son vocabulaire, a conseillé Joseph Herveau : « Il faut cesser de tout regrouper sous le terme de “pastorale”, dont nous faisons un mauvais usage, et appeler les choses par leur nom, de façon à différencier ce qui relève de la transmission culturelle et de l’évangélisation. »

La direction diocésaine de Nice a d’ailleurs engagé une réflexion sur l’éveil religieux, qui suscite chez les tout-petits une adhésion spontanée à interroger : « On peut éveiller à l’intériorité, initier à l’histoire de Jésus… mais parler à Dieu, c’est franchir la frontière du cultuel », détaille Joseph Herveau.

CE QUE DIT LE CODE DE L’ÉDUCATION

Les établissements privés sous contrat disposent d’une liberté d’organisation (L 442-5). L’enseignement religieux (catéchèse) est facultatif dans le privé (L 141-3) La liberté de conscience des élèves (L 442-1) et des personnels (L 442-5) doit être respectée. Les personnels des établissements sous contrat ne sont pas soumis au devoir de neutralité vis-à-vis de la religion. Ils ont un devoir de réserve sur ce champ qui relève du caractère propre (décision du Conseil constitutionnel du 18 janvier 1985).