Publié le : 4 février 2025

« Mettons en lumière ce que nous devons au handicap »

Vingt ans après la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des personnes handicapées, Joseph Schovanec, autiste, écrivain, voyageur, philosophe et militant pour la dignité des personnes en situation de handicap, dresse le bilan des avancées et des efforts encore nécessaires pour aller vers une société plus inclusive.

Propos recueillis par Coline Léger

« Notre société fait disparaître du regard social les personnes avec handicap. C’est inquiétant. »

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a-t-elle apporté des progrès ?

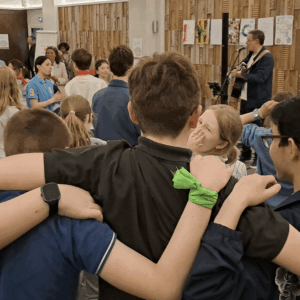

Joseph Schovanec : Cette loi, issue des travaux de Patrick Gohet (1), était très généreuse. Elle a apporté d’incontestables avancées. Mais, aujourd’hui, en matière d’acceptation de l’autre, je crois davantage aux actions de terrain qu’aux décisions provenant du sommet de l’État. D’ailleurs, dans le domaine du handicap, la loi n’est pas suffisamment appliquée. La création d’initiatives locales positives est à mon sens plus efficace. À ce titre, les « Jeunes ambassadeurs autisme », 90 collégiens de l’Enseignement catholique de Haute-Normandie qui parrainent leurs camarades porteurs de ce trouble en y ayant été formés, est un bel exemple d’action de terrain facilement reproductible et financièrement accessible qui renforce la connaissance mutuelle. (ECA n°424 pp. 40-41)

Quels sont les obstacles qui persistent ?

Joseph Schovanec : L’obstacle principal, c’est la méconnaissance. Nous sommes peu nombreux à connaître une personne avec un handicap marqué. Or, pour accepter la différence, il faut passer du temps avec. Notre société a la faculté de mettre les gens à l’écart, de les faire disparaître du regard social. C’est inquiétant.

Comment adapter les méthodes d’enseignement pour davantage d’inclusion ?

Joseph Schovanec : La conception universelle des apprentissages (CUA) consiste à modifier les méthodes pédagogiques pour les rendre plus accessibles. Par exemple, en utilisant une police de caractères facilement lisibles pour les personnes dyslexiques et en proposant des objectifs didactiques gradués, ainsi atteignables par tous… Former les personnels à sa pratique constitue déjà une première étape. Mais, si elle peut répondre aux besoins d’un certain nombre, je ne crois pas que la CUA suffise à l’inclusion de tous les élèves. Elle nécessite d’être accompagnée de moyens humains, en temps et en effectifs. Pour un handicap marqué, il faut prévoir des centaines d’heures d’accompagnement spécifique, si possible en tête-à-tête. À moins que l’on ne préfère maintenir des gens dans des institutions fermées ! C’est facile de prétexter qu’une personne n’est pas suffisamment autonome ou intelligente, si on n’y met pas les moyens. On pourrait faire beaucoup mieux que ce qui est mis en place actuellement.

Le bénéfice de l’inclusivité ne dépasse-t-il pas les seules personnes en situation de handicap ?

Joseph Schovanec : Effectivement. Il faut davantage mettre en lumière ce que nous devons au monde du handicap, comme la télécommande, initialement inventée pour les personnes en fauteuil roulant, le téléphone, conçu à l’origine pour les sourds et les malentendants, ou les valises à roulettes, faites au départ pour les personnes âgées… Dans une classe, être un élève « bizarre », différent, ou en situation de handicap, ne signifie pas qu’on est inférieur, qu’on est un boulet pour la classe, comme le pensent certains parents. Certains autistes se passionnent pour plein de sujets qu’ils peuvent partager, à condition qu’on cherche à les comprendre. Au-delà, le simple fait d’adapter les outils pédagogiques aux élèves les plus en difficulté est bénéfique pour tous. Par exemple, mettre à disposition des documents en ligne pour un élève dys servira aussi à un autre qui n’a pas pu venir en cours.

Apprendre à vivre ensemble, c’est précisément la mission de l’École, ou du moins cela devrait l’être.

Les enseignants sont-ils suffisamment formés ?

Joseph Schovanec : Poser la question, c’est déjà y répondre ! Malheureusement, c’est très compliqué d’organiser des formations, même gratuitement, dans l’enseignement public. Ça l’est moins dans le privé. Mais au-delà de la formation, pourquoi n’y a-t-il pas d’enseignants en situation de handicap ? Fréquenter au quotidien des personnes concernées par le handicap permet de changer de regard et de logiciel.

Le monde du handicap n’est pas assez représenté dans la société ?

Joseph Schovanec : Quand on parle de handicap, c'est toujours en théorie et à la troisième personne. Pourquoi n’entend-t-on pas davantage de personnes concernées s’exprimer sur le sujet à la première personne ? Ce n’est pas un objet de glose, abstrait, c’est concret, humain. Les Jeux paralympiques, c’est bien, mais ponctuel. Ce qu’il faudrait, ce sont des journalistes en situation de handicap ou des responsables de l’Éducation nationale en situation de handicap… Aujourd’hui, lorsque c’est le cas, le handicap est souvent postérieur à la prise de poste. L’inclusion ne devrait pas être perçue comme une contrainte mais comme une source de diversité et de richesses. Des gens vont à l’autre bout du monde parce que la nouveauté apporte une sensation de bonheur. Découvrir de nouveaux fonctionnements humains est encore plus puissant. C’est inépuisable ! Travailler dans l’univers du handicap rend bien plus riche que de travailler dans la haute finance !

Le succès de la semaine de l’autisme, le 2 avril, est-elle une source d’espoir ?

Joseph Schovanec : Oui ! au début de sa mise en place, je me souviens m’être retrouvé seul derrière un stand à Paris tandis qu’aujourd’hui les sollicitations sont nombreuses. Mais il faut rappeler que, statistiquement, la personne autiste n’est pas un petit chérubin blond mignon, mais une personne adulte souvent assimilée à un cas social. C’est toute la question : est-ce qu’on souhaite être efficace aussi pour les gens les plus exclus ?

(1) Alors délégué interministériel aux personnes handicapées, actuel adjoint du Défenseur des droits en charge des discriminations depuis 2014.

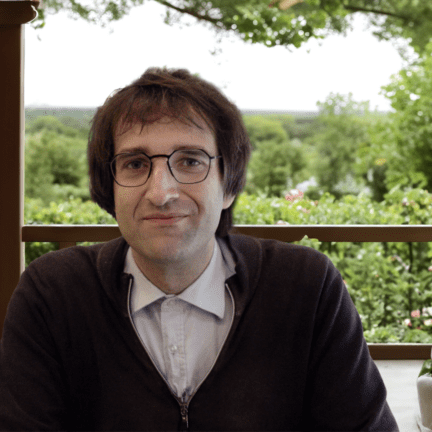

Joseph Schovanec

écrivain, voyageur, philosophe et militant pour la dignité des personnes en situation de handicap

Le mot « autisme » a été créé en 1911 par le psychiatre zurichois Eugen Bleuler à partir du grec αὐτός / autós, « soi-même », puis réemployé pour identifier un trouble infantile par Leo Kanner et Hans Asperger en 1943. Autrefois considérés comme une pathologie, les troubles du spectre autistique (TSA), sont aujourd'hui davantage perçus comme une spécificité de neurodéveloppementale (TND). L’autisme n’est donc pas assimilé à une maladie, mais à un handicap, prenant la forme d’une altération des interactions sociales et de la communication, ainsi que d’intérêts restreints et répétitifs. Les traits autistiques se présentent selon plusieurs niveaux de sévérité, d'où la notion de « spectre ».

Né le 2 décembre 1981 à Charenton-le-Pont (94), Josef Schovanec est autiste et milite pour la dignité des personnes autistes et en situation de handicap. Après une scolarité difficile, il sort diplômé de Sciences Po puis obtient un doctorat en philosophie et sciences sociales à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Resté non verbal jusqu’à l’âge de sept ans, il maîtrise aujourd’hui sept langues, et est l’auteur de quatre ouvrages auto-biographiques : Je suis à l’Est ! (2012), Éloge du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez (2014), De l’Amour en Autistan (2015) et Voyages en Autistan (2016). Intervenu sur Europe 1 autour de ses récits de voyages, il a aussi présenté La Chronique atypique sur KTO et joue un rôle récurrent dans la série télévisée Vestiaires. Cet infatigable militant du droit à la différence s’investit dans de multiples actions de sensibilisation, donne des conférences et des formations. Il vit en Belgique où il enseigne la philosophie à l’université de Louvain.